はじめに:変わりつつある「立候補」のかたち

選挙といえば、誰かを選び、政治に参加するための大切な手段です。ところが近年、「当選するつもりがない立候補」という、従来の常識を覆すような動きが注目を集めています。たとえば2025年、岸和田市長選に出馬したNHK党の立花孝志氏は、「当選が目的ではない」と明言し、立候補しました。

「そんな立候補が認められるのか?」と疑問に思った方もいるかもしれません。しかし実際には、法律上はこうした立候補も認められています。本稿では、このような“異なる目的をもつ立候補”がなぜ可能なのか、その法的根拠と制度上の課題、そして今後の選挙制度のあり方について探っていきます。

立候補に“動機”は問われない

日本の公職選挙法では、立候補の条件として「被選挙権(年齢や国籍など)」と「供託金の納付」(公職選挙法第10条、第92条)が定められています。しかし、「当選する意思」や「政治的使命感」といった主観的な動機までは問われていません。

つまり、形式的な要件を満たしていれば、どんな目的であっても立候補は可能なのです。選挙管理委員会にも候補者の意図を審査する権限はありません。

こうした仕組みの背景には、憲法が保障する「表現の自由」や「立候補の自由」があります。選挙という場は、単に公職者を選ぶだけでなく、自らの意見を社会に伝える手段としても機能しているのです。

「2馬力選挙」がもたらす制度のゆがみ

しかし、この自由が新たな問題を引き起こすこともあります。立花氏のように、別の候補を支援する目的で立候補する「2馬力選挙」は、その典型例といえるでしょう。

日本では、選挙活動の一部に税金が使われる「選挙公営制度」が設けられています。ポスター掲示や選挙公報、ビラ配布などが公費で賄われる仕組みですが、これが他候補の広報活動に実質的に転用されると、公平性に対する疑念が生じます。

選挙という制度の信頼を守るためにも、こうした“ねじれ”への対策が求められているのです。

有権者の戸惑いと税金の使い道

「当選を目指していないのに立候補するなんて、おかしくない?」

このような声が市民の間から聞こえてくるのも、もっともなことでしょう。岸和田市では、前市長の不祥事や市議会との対立も相まって、市政に対する関心が高まっていました。そうした中で登場した「当選意思なし」の立候補は、市民にさらなる混乱をもたらしました。

さらに見逃せないのが、選挙にかかる費用です。岸和田市では、市長選と市議選をあわせて1億円以上の選挙費用が見込まれています。税金が投入される以上、「本気で当選を目指さない人」の活動にそれが使われることには、疑問の声が上がるのも当然です。

制度を見直す動きとその方向性

現行制度では、立候補者の内面の動機を問うことはできませんが、制度の信頼性を守るためには何らかの対応が必要です。すでに、以下のような制度見直しが検討されています:

- 候補者に対して政策公約の明示を義務づける

- 選挙公営制度(税金による支援)の対象を「当選を目指す意思の表明」と連動させる

- 制度の悪用を防ぐためのガイドラインの策定

こうした取り組みは、立候補の自由を損なうものではなく、制度の公平性や公費の正当性を保つためのバランスを取るためのものです。

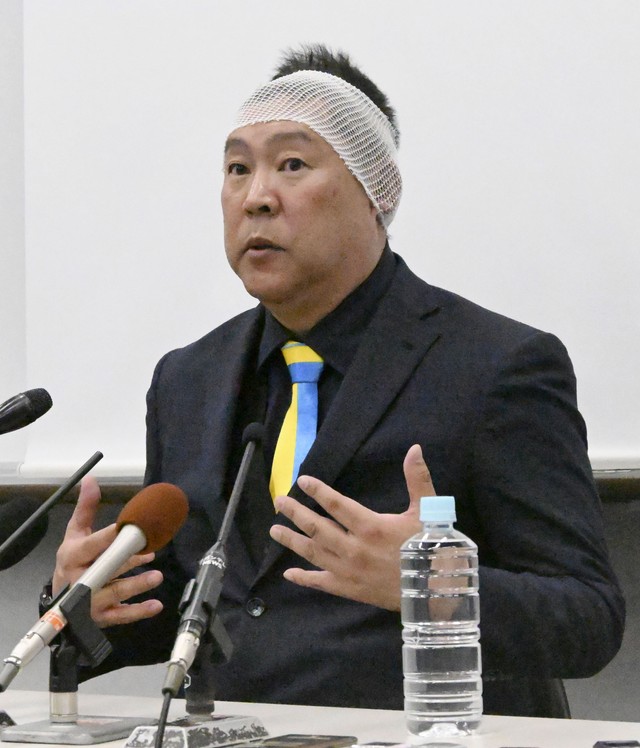

立花孝志氏 岸和田市長選は「最後の2馬力」「永野前市長への謝罪目的」街頭演説行わず 出馬正式表明(よろず~ニュース) - Yahoo!ニュース

政治団体・NHKから国民を守る党の立花孝志党首(57)が20日、大阪府岸和田市内で会見し、同市長選(30日告示、4月6日投開票)への出馬を正式に表明した。 市議会から2度目の不信任決議を受け、

結びにかえて──選挙をつくるのは、私たちの一票

立候補の自由と選挙の公平性――このふたつは民主主義の根幹ですが、どちらか一方に偏れば、もう一方が犠牲になるおそれもあります。

「当選を目的としない立候補」は、法の枠内では認められる行為です。しかし、それが繰り返されることで、選挙の信頼性が損なわれ、政治そのものに対する市民の関心や信頼が薄れてしまう可能性もあります。

そして、最終的に制度の行方を左右するのは、私たち有権者の意識です。候補者の発言や行動の背景にある意図を見極め、自らの一票に責任を持つこと。それが、よりよい選挙制度を支える最も確かな力ではないでしょうか。

0 件のコメント:

コメントを投稿