「家族」になれないことで起きる現実の断絶

2025年3月25日、日本の大阪高等裁判所は、同性婚を認めない現行法が「憲法違反」であるとの判断を下しました。これにより、全国5つすべての高裁が同様に「違憲」と判断したことになります。司法が婚姻の平等へと踏み出す一方で、法制度はまだ変わっていません。

「結婚できなくても一緒に暮らせているなら問題ないのでは?」と考える人もいるかもしれません。しかし、結婚できないことによって同性カップルが日常的に直面する不利益は、想像以上に深刻で多岐にわたります。

法律上「他人」として扱われるという現実

同性カップルは、法的に婚姻関係が認められないため、民法上は「他人」として扱われます。この立場は、生活のあらゆる場面で壁となって立ちはだかります。

たとえば、病院でパートナーが事故や急病に見舞われた場合、病状説明や面会が拒否されることがあります。緊急手術に際しても同意が得られず、法律上の「家族」でないがゆえに判断の場に立ち会えないのです。

また、相続においても課題があります。婚姻関係であれば当然得られる配偶者としての相続権が、同性カップルにはありません。結果として、残されたパートナーが住まいを失うケースも存在します。

パートナーシップ制度では不十分な理由

多くの自治体では「パートナーシップ宣誓制度」を導入し、同性カップルを公的に認める動きが広がっています。しかし、この制度には法的な拘束力がなく、婚姻に付随する112の法的権利の大半は付与されません。

税制上の控除、医療同意権、在留資格の取得、相続の権利など、日常生活に直結する重要な保障が抜け落ちているのが現状です。さらに、自治体ごとに制度の有無や内容が異なるため、転居を機に効力が消失する可能性もあります。

表面的な制度の存在がかえって「すでに対応済み」との誤解を生む一方で、実際には法的保護の空白地帯に置かれているのです。

子どもとの関係も“法の外”に置かれている

同性カップルが子どもを育てるケースも増えています。しかし、婚姻関係が認められていないため、親権を持てるのは片方の親に限られることが多く、もう一方の親は法的に「他人」とみなされてしまいます。

このため、学校行事や病院の手続きに参加できない、または制限されるケースが発生します。さらに、実親が死亡した際に、もう一方の親が自動的に養育者と認められないため、子どもが“親を失う”ことになるリスクも存在します。

見えない不安が積み重ねる社会的損失

これらの制度上の不備は、経済的にも精神的にも大きな影響を与えています。NPO虹色ダイバーシティによると、同性婚を法的に認めることで、メンタルヘルスの改善を通じた社会的損失の削減効果は年間119億〜855億円に上るとされています。

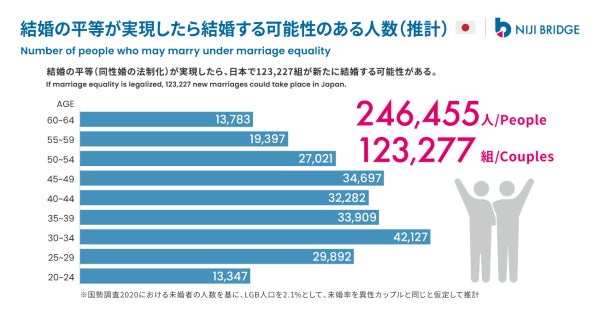

婚姻平等(同性婚法制化)によって国内で結婚する可能性のある人は12万組と推計 経済効果は8千億円以上

認定NPO法人 虹色ダイバーシティのプレスリリース(2023年2月22日 11時08分)婚姻平等(同性婚法制化)によって国内で結婚する可能性のある人は12万組と推計 経済効果は8千億円以上

結婚制度に守られることで得られる安心感や尊厳が奪われることは、目に見えないが確実に存在する“痛み”です。

「結婚」という制度がもたらす安心と権利

結婚とは単なる形式や愛の証ではなく、社会生活を送るうえでの重要な制度であり、法的な“盾”でもあります。

その盾を持たない同性カップルは、「万が一」に備える術を持てず、日常の選択にすら不安を抱えて暮らさざるを得ません。「もしパートナーに何かあったら?」「この物件、二人で借りられるだろうか?」「“家族”として名乗っていいのだろうか?」──こうした問いが、日々を覆います。

今こそ、制度のあり方を見直すとき

全国の高裁が「違憲」と判断した事実は、同性婚がもはや一部の声ではなく、社会全体が直面すべき課題であることを示しています。

「誰かの不便」を見過ごさず、制度の在り方を問い直す。その積み重ねが、より公平で柔軟な社会の礎になるのではないでしょうか。

0 件のコメント:

コメントを投稿